面薄,又或者说mee pok,是非常具有本地(or 新加坡)特色的美食之一,是在各大熟食中心都能找到的国民美食,老少皆宜。然而,在邱金海1995年发表的处女长片《面薄佬》中,如此老少皆宜且具有本土风味的电影标题却以恋尸癖作为结局,就算是放到今天仍然是有点令人倒吸两口气。然而,我认为电影结局里的恋尸癖反映了人在被异化的社会里所面对的某种心理状态。

妓女Bunny是面薄佬的常客,久而久之,他便对Bunny产生了情愫,可惜Bunny所爱的是个白人。后来,面薄佬遇到了被车撞伤昏迷的Bunny,但是他并没有叫救护车,而是将她抬回自己的HDB里。在面薄佬的照料下,Bunny稍微恢复了健康,就在两人发生性关系时,她突然死亡。面薄佬并将Bunny的尸体留在家里,一起度过了一段短暂的时光。

面薄佬的恋尸癖表现的是一种失衡的人际关系。面薄佬作为一个继承父亲衣钵的“小贩二代”,在渴望实现阶级跳跃的Bunny眼中仅仅只是一个“面薄佬”,绝对不会是她的首选伴侣。面薄佬也清楚自己没办法给到Bunny想要的生活,他深知二人关系发展的不可能,而恋尸癖作为一种方法让这种关系暂时获得了可能。面薄佬的恋尸癖让他与他者连接的欲望以一种病态的方式获得了满足。在尸体腐烂的过程中,面薄佬向死去的Bunny倾诉他受尽同学欺凌的时光,好像只有一具尸体才能聆听他的抱怨。最后,他抱着Bunny的尸体说:“我爱你,永远爱你。”,这或许是独属于面薄佬(畸形的)浪漫。

在面薄佬的世界里,那具失去生命体征的肉体是他表达自我的出口,是他卑微的一生中的少数能与他人建立亲密关系的时刻,也只有在那时他才能完全说出长久以来不敢表达的声音。换句话说,他的恋尸癖成为了他的封闭、胆怯的内心世界的一种抒发。恋尸癖,同时也是一种社会异化的隐喻。

在剧作上,电影让面薄佬的性格走向一个极致的内敛,他渐渐失去了建立人际关系的能力。这样的人物塑造直指新加坡社会中的异化。将面薄佬困住的是他的被刻画成草根阶级的身份:一个卖面食读书不多的面薄佬、一个备受店主欺凌的面薄佬、一个独居于狭小的组屋内的面薄佬。Bunny死后,面薄佬站在铁花窗前,看着外面无法分清阴晴的天空,他好像就永远被困在了这个空间内,连同Bunny的尸体和他的恋尸癖。恋尸癖作为一种只能在极度私密的空间才能被填满的欲望,让面薄佬和世界隔绝,但同时也是他内在情绪的发泄口。

导演有意刻画面薄佬不符合所谓新加坡梦(一个熟悉英语的中产阶级/精英白领)的形象来达成某种社会批判,就像电视节目里所说的:“如果人们成就不足,这样就会影响国家的生产力水平”,而面薄佬就是那个没什么成就的人。面薄佬在电影里更加像某种被过度塑造的人物,被填满了各种符号(恋尸癖、面薄档、组屋)来以达成导演的社会/阶级批判。

但,导演的做法到今天还行的通吗?似乎不必然。《面薄佬》的问题在于这些底层人物的塑造并不完全符合现实。面薄佬继承了父亲的面薄档口,养活自己并不是问题,收入甚至应该不输中产阶层/精英阶层。然而,在电影里好像展现了一种刻板印象:小贩摊主并不是一个光鲜的工作等于对生产力没有贡献(按电影的语境来看)等于被异化的对象。这大概是导演的恋尸癖,《面薄佬》是他不断填充面薄佬这个形象空壳,赋予他的肉身意义,赋予了他一点有点悲情化,甚至是悲情化的色彩。

《面薄佬》中的恋尸癖作为一种表达,将新加坡社会中的异化以及孤独放大了。恋尸癖或许哗众取宠,但也的确需要如此夸张的符号/表现形式才能达到电影想要达成的社会批判,但也仅仅是流于表面,并未触碰到新加坡社会所面对的阶级问题的核心。

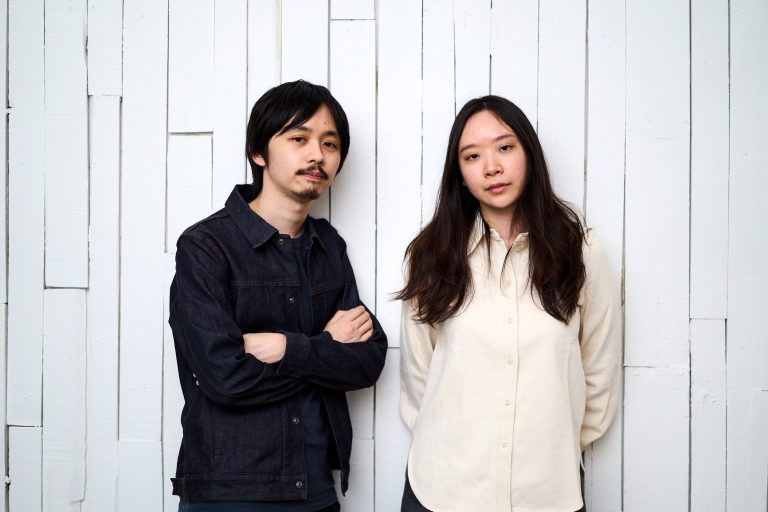

导演简介

邱金海(Eric Khoo)是新加坡电影“复苏时代”的引领者,1965年出生于新加坡,拍摄题材聚焦不得志的人物的生活困境,作品常常展现人与人之间的连结在现代的处境里被扭曲成的怪异模样。代表作包括《面薄佬》(Mee Pok Man, 1995)、《十二楼》(Twelve Storeys, 1997)、《和我在一起》(Be With Me, 2005)、《情欲房》(In the Room, 2015)等。他是第一位受邀出席各大国际电影节的新加坡导演,1999年获“新加坡杰出青年(个人)奖”,2007年获勋新加坡文化勋章。

作者简介

P :家在桥的另一段,电视讯号跨越一座桥的距离,在清晨六点双眼惺忪的时刻来到我家电视前,播放着新加坡国歌。电视上播着梁志强的《跑吧!孩子》《小孩不笨》或陈子谦的《881》,铸成了我童年的一部分。很多年后,定居在新加坡这片土地上,真正开始去探索新加坡电影的时候才发现,我童年的那一个部分原来只是整个图景的冰山一角。