1938年4月20日,琼瑶在四川成都出生了。与她一同降临人世的还有她的双胞胎弟弟。因为是双胞胎,父亲特意用双并的字来为这对双胞胎取名。生为长女的琼瑶,本名被取作“陈喆”。

陈喆的童年是在战火中度过的。四岁那年,抗日战争爆发;六岁时,她随父母逃避日本兵;十一岁,又随家人离开大陆,迁居台北。长大后的陈喆,对写作开始产生了兴趣。“投我以木桃,报之以琼瑶。”她从《诗经》中摘取了“琼瑶”二字,为自己起了一个笔名,自此开启了自己的写作生涯。而这个名字,后来成为了几代人共同的青春记忆。琼瑶也成为了言情小说的代表人物。

在琼瑶出生的时候,远在上海的张爱玲正迈向成年。1920年9月30日,上海的一栋别墅里,迎来了一个女婴。在八岁之前,她的童年充满了童话书、花朵、小狗和宽敞的院子然而,在时代的风浪中,个人的命运就如飘零的尘埃,难以掌控。父母的离婚撕裂了张爱玲的生活,母亲长期居住欧洲,父亲和继母在浑噩中度日。成年之际,张爱玲毅然选择离家出走,为的是逃离父亲和继母。

从香港大学顺利毕业后,张爱玲回到上海,开始文学创作。她相继发表了中篇小说《沉香屑·第一炉香》和《沉香屑·第二炉香》。那时,张爱玲的名字响彻整个上海滩。此后,她成为了中国现代文学史上最重要的作家之一。

大约一百年后的今天,两位作家都已相继离世。有评论将琼瑶与张爱玲的作品拿来比较,探究其中的边边角角。文学是一面镜子,可以让我们看到作者的内心世界。意义也存在于文本中,等待读者从中挖掘和解读。在《取火》一月特别企划,让我们倾听大家的声音,琼瑶和张爱玲、留名或致富,你更想成为谁?

1. 如何评价琼瑶和张爱玲?

刘锦焱(南大中文系大四生):

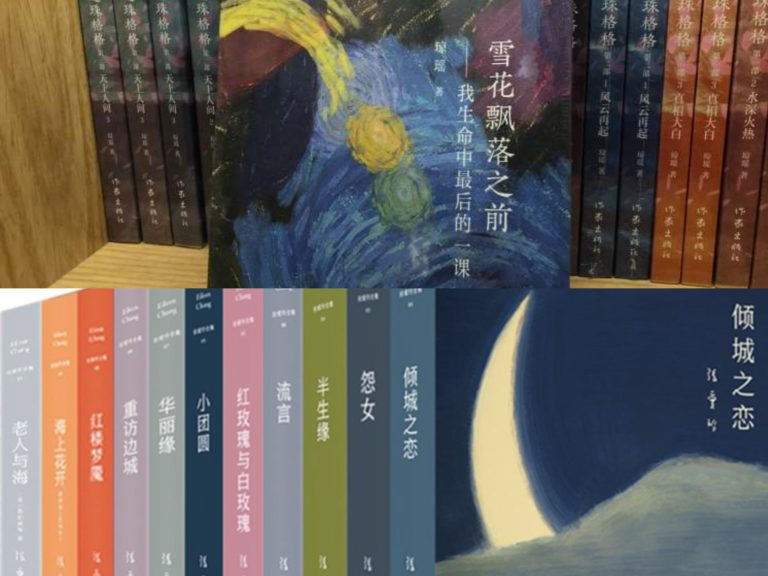

说到琼瑶剧,我没读过她的文学作品,只记得小学时看过《还珠格格》和《情深深雨蒙蒙》。对琼瑶老师作品的认识大概只停留在苦情戏上,但故事中主人公对于爱情百折不挠的追求,可能是对年少的我留下了一些影响。

青春期的少女在各种文学和影视作品的渲染下,幻想过属于自己,纯洁坚定的爱情。再大一些,随着网络的流行以及女性主义的崛起,也有不少女性朋友带着审视的目光看待琼瑶的作品,认为其中一些想法和价值观过于理想化,甚至“荼毒”了年轻女性,让她们误以为爱情就应该是女性生命中的全部,是值得放弃一切也要拥有的东西。对于这些批判,我反而秉持相反的观点。

首先,琼瑶作品在当时的价值毋庸置疑。那个年代,自由恋爱和婚姻需要争取和坚持。若没有前人的努力,何来今天女性意识的觉醒与进步?我认为一切发展都有其来路,现在我们回头看会觉得以前某些想法不够先进,不够清醒,但那都是一个个里程碑。其次,我们应该对女性创作者更为包容和谅解,特别是在意识到大环境对女性更为苛刻的情况下。只有这样,才能为女性创作提供更大、更包容的空间,让她们尝试任何想做的事。

张爱玲的作品是在我读中文系、上了文学课后才接触的。相比琼瑶浪漫理想的情感故事,张爱玲更像世界的观察者。她的文字中透着对人性和社会的深刻洞察,她冷峻地剖析爱情、家庭、女性与社会的关系,带给读者深刻的思考。因为家庭和成长环境的原因,张爱玲的作品中更多展现人性的阴暗与凉薄。正如她所说,“生命是一袭华美的袍,爬满了虱子。”或许正是她目睹过的不堪与堕落,才让她笔下的作品如此撼动人心。有人说“创作是痛苦的”,但我想,正是痛苦孕育了新生吧。

高静娴(南大中文系大二生):

我觉得琼瑶和张爱玲是两个极端。琼瑶身为言情教母,作品偏向浪漫主义,世人为她的作品贴上“狗血”为标签,写男女主角爱到死去活来,执着于情情爱爱缺乏深度。但我个人十分喜欢《烟锁重楼》男女主角冲破封建礼教的故事,琼瑶虽然主要写情爱,背后却有现实。相反张爱玲是写残酷现实下的爱情,剥去爱情的甜美外壳,揭示其背后的功利与脆弱。在冷峻的笔触中展现了现实的残酷,而爱情只是残酷现实中的一抹亮色。

2. 如果可以选择,你想成为谁?为什么?

刘锦焱:

琼瑶和张爱玲都是极具才华的作家,但我并不想成为她们。因为每个人的人生经历和创作路径是独一无二的。我尊重并欣赏她们的成就,但与其成为别人,我更希望成为我自己,用我的经历和感悟书写属于我的故事,找到在这世界上自己的意义和价值。

高静娴:

如果说写作类型,我更倾向于成为琼瑶。因为我起初开始看小说就是喜欢看言情类。虽然言情小说常被贴上“低俗”的标签,但不得不承认,这类作品的受众极为广泛,能够打动许多人,甚至形成一种文化现象。但如果可以,我希望在书写情爱时,也反映出社会问题和人性的复杂性,让读者在浪漫之余思考现实。或许正因现实太残酷,所以写较浪漫主义的作品能让我逃离,成为我个人的乌托邦。

不过,我也想体验张爱玲对于写作的天赋。她的文字简洁却深刻,能够通过冷峻的笔触捕捉人性最真实的一面,让读者既感受到残酷现实的重量,又被其中的情感深深打动。如果能拥有这样的天赋,我希望能够在写作中兼顾浪漫与现实,让作品既有琼瑶的温情,也有张爱玲的深度。

3. 写作现在还可以致富或者留名吗,如果都不行,为什么继续写作?

高静娴:

在如今信息量过多的时代,靠写作致富或留名并不容易,需要一部重量级的代表作才能脱颖而出,让人记住。

我觉得每个写作人一定想过出名。若放下名利,写作对我来说像是一种精神寄托。它让我能够记录生活、表达自我、与世界对话。即使没有丰厚的物质回报,写作依然是一件有意义的事。或许,正因为写作无法保证功利的回报,但还继续写,才更加纯粹和珍贵。

王璐琼(南大中文系大四生):

虽然很有难度,但我认为,写作在当今时代依然有可能致富或留名。不过对我来说,致富或留名作为写作附带的一种可能性,除非之后想靠文字挣钱,不会成为写作的意义。这两者,如果是目的,会改变自己写作的初心。阅读和写作就像在大海中航行,可以看到更广阔的世界和自己。当有个特定的目标时,一条固定的航线会浮现。而这与写作本身的目的就有了冲突。

我认为写作的意义不在于结果,而在于过程。写作是为了思考、回顾、了解自己。在漫长的白昼和黑夜中,在那些折叠的空间里,看见一年前,五年前,十年前的自己。写出让自己满意的作品,这已经足够了。而如果这些文字分享出去,恰好能够为他人带来力量,那便是意外的欣喜。

另外,在这个过程中,我能够逐渐接受自己的缺点。那些看似杂乱的思维和情感表达,随着经验的积累和思考,逐渐会形成闭环。有了这些,致富或留名早已不重要了。

结语:从作家自述思考写作

最后,无论是浪漫或冷峻,我们不妨回到两位作家对自己作品的看法中。从她们的自述中重新思考她们的写作风格和态度。

“你去写那些藏诸名山、流传后世的不朽名著,让我去写没深度没格调的故事!我只想说故事,只爱说故事。我才气不高,学问不深。能写得出来,能有地方发表,我就很满足了!”

——琼瑶自传《我的故事:雪与火交织的一生》

“我不喜欢壮烈。我是喜欢悲壮,更喜欢苍凉。壮烈只是有力,没有美,似乎缺少人性。悲壮则如大红大绿的配色,是一种强烈的对照。但它的刺激性还是大于启发性。苍凉之所以有更深长的回味,就是因为它像葱白配桃红,是一种参差的对照。”

——张爱玲散文《自己的文章》

预告:一月企划下一篇《妈的文学日记》。