抵达以后

做个物质主义者

为了漂亮的烟灰缸

染上烟瘾

许多这些夜晚都和他在寻找适合用相机捕捉的画面。那晚我让他陪我走路,在水沟前看见一堆被踩扁的烟蒂。他说可以想象一个人在这里抽上一整包烟的样子。

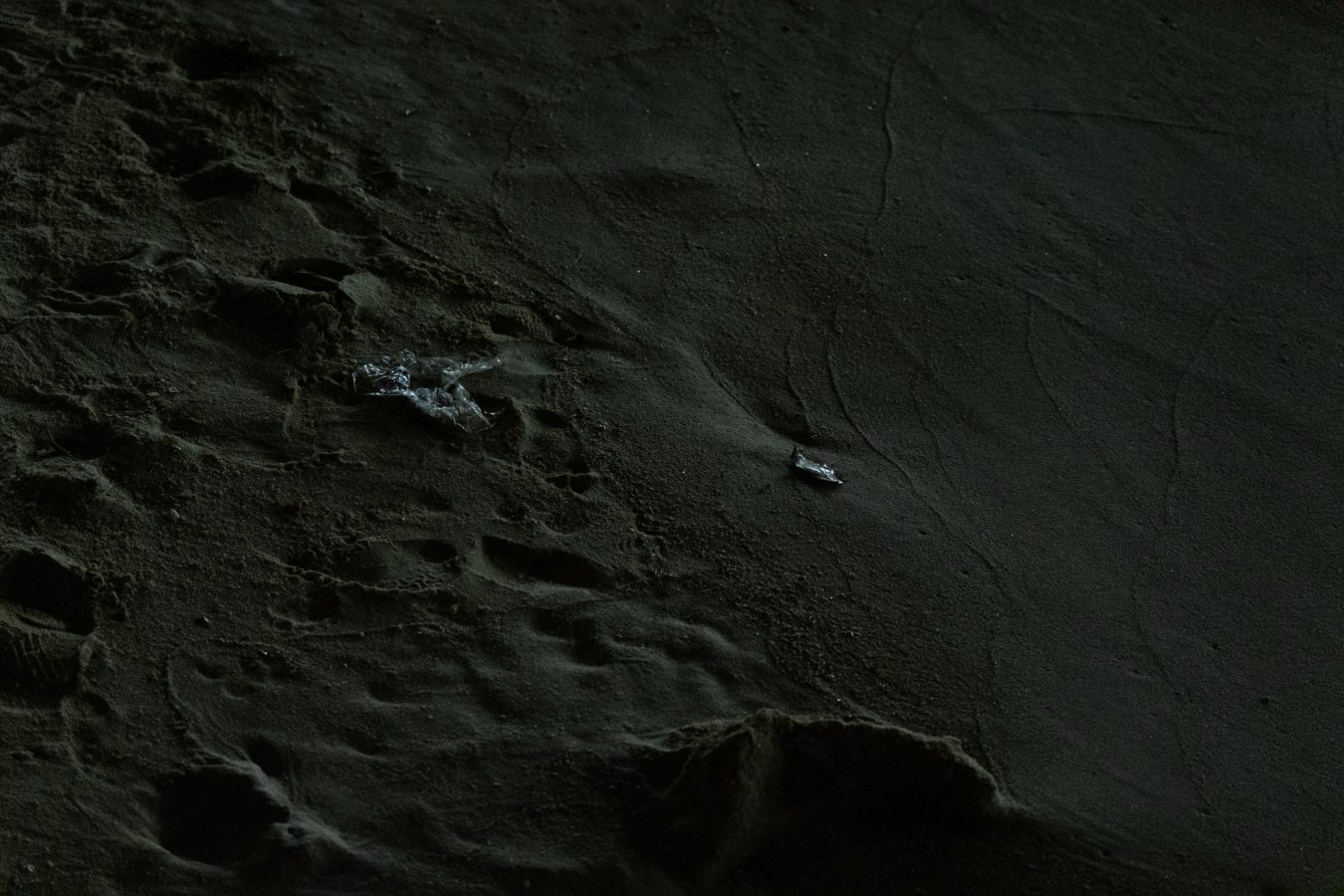

另一个夜晚我们到东海岸拍海滩。前往海滩之前我们临时买了一辆推车把背包和摄影装备堆放在里头。随着他买的相机、镜头越多,越不能割舍任何一样,结果背包变得越来越重,肩膀总被勒出两条红痕。

我们站在堤坝上,将固定在脚架上的相机对准冲上海岸的破碎波浪,连续拍了几张照片。抓不到理想的时刻,索性开启了录影模式,退后一步默默地看着。看得仔细的时候,发现浪从来不会回到同样的位置,总是多一些、少一些,不停地变换形状。于是视频持续录着,总找不到停下的时刻。当浪卷回去时,在沙滩上留下水痕,就像是皮肤下卷曲而延绵的青筋。

待了很久,总算在蓝调时刻拍了一组能看的照片,心满意足地准备收拾回家。夜色由深沉的墨蓝色慢慢转亮,任何时刻都有人醒着,总是有人在慢跑。我仰躺在堤坝上,感觉头磕得疼,只能用手垫着,凉风吹拂,竟比空调还要冷。耳边有海浪声,轻轻缓缓地,如果带了御寒的棉被,是个睡觉的好地方。

我到女厕的时候,正巧看见一个年迈的女人拉着一个行李箱走进去。她将行李箱留在外头,转身就将自己锁在厕间。那头传来烟味,白色的烟在日光灯的照射下袅袅升起。

更久之前他在二手店买回了这个烟灰缸,说喜欢它的样子,尽管我们都没有抽烟的习惯。烟灰缸里站着的小人嘴里叼着一根烟,脖子上挂满各种陶泥制成的边边角角。说不清是什么寓意,但他喜欢那小人的模样,如今搁在桌面上,里头放着一排止痛药和一排止痒药,都是我常吃的。

头疼是几乎每日都会犯的,尤其在求学那段期间格外严重,停了一阵又回来了。疼得太理所当然,面前有药就记得吃,没看见就等它自己过去。痒也是一样的,空闲时候才会想起用手去抠抠它,让伤口重新敞开,忙起来的时候反而不会去抓它,但也不会去给它敷药,就让它干燥成一块死皮,布满像鳄鱼皮那样的纹路,或者,也像海浪退去时候的划痕。

隔日下午我见了朋友,在睡眠严重缺乏但精神亢奋的情况下,而朋友的状态并不好。我们面对而坐,吃着咸蛋鸡丁饭,有一搭没一搭地聊着,我看见她的脸不自主地抽动,应该是吃了药的关系。我没有指出来,也没有过度表示关心,只是想起许多年前也曾看见熟悉的另一人将不听使唤抽动着手,默默地藏在背后。

许多这些夜晚都和他在寻找适合用相机捕捉的画面,因为他参加的某个摄影培训班,要展出一组照片。他从来没有太认真地根据一个主题进行拍摄,总是看见什么就将它记录下来,就像他小时候总爱看着地面,捡起别人不慎落下的小物件。这点像他的父亲。他选择的主题是关于父亲被外星人掳走之前留下的照片,所以他来到了儿时常和父亲相处的东海岸,寻找一些改变或未变的线索。曝露在照片中或者文字里的那些人的模样,像那老妇人轻轻一弹烟头抖落的灰烬,一瞬间就没了温度。

▲东海岸公园

新加坡东海岸公园路,S449876

感觉指数:★★★★(不确定会不会被赶走)