“昨天”与“明天”是否有明确的分野?从一端跨越到另一端,是否只是一瞬间的事情?

姚志卫的第一部长片《明天比昨天长久》对这个问题给出了矛盾的答案。电影的前后部分分割甚大,乍一看似是两部迥异的电影。它以少年主角Meng(陈嘉良饰)生活遭遇的骤变作为转捩点,将故事分为“昨天”与“明天”两半。这个转折来得突然,然而贯穿两个部分的缓慢叙述节奏,将昨天与明天各自绵延铺展开来。

整部电影的基调虽然偏向抑郁阴暗,但是随着Meng的自我认知逐渐清晰,就越发明朗起来。你甚至可以说,片名《明天比昨天长久》带有希望的意味:昨天的阴暗逐渐被消解,明天仍有时间让一切好起来。

昨天

比起结尾的明朗,更使我记忆深刻的是占据前半部分的各种缓慢死亡。Meng的父亲Chua(戴立忍饰)是一位移民到新加坡的灭虫工人。走入浓浓的除虫喷雾时被呛得激烈咳嗽已是日常,他亲口说出的“这个工作毁掉我们”最后一语成谶。和Chua一起工作的缅甸籍工人吸入过多化学喷雾晕厥、生命垂危,Chua及伙伴却因为顾虑到那名工人是黑工而选择将其扔在路边。为了负担Meng的奶奶住养老院的费用,Chua没日没夜地加班,自愿被公司剥削,就算因为忍无可忍而在公司动粗后,回头还是认命地继续工作。作为社会的底层,Chua做着除虫的工作显得尤为讽刺:当他将喷雾对准害虫时,同时也将自己慢慢杀死。

Meng服兵役时的队友Kishod在夜里忽然对他倾诉压在他心底的重担。他看着长期受疾病折磨的母亲,感觉每天都是一场赌博:她将以平静还是痛苦的方式结束她的生命?每夜受噩梦所扰的母亲呓语祈祷:让传说中的食梦貘带走她的噩梦吧…… “食梦貘”,或者在电影中具象现形的马来貘是整部电影中不同角色(缅甸工人、Kishod的母亲、Chua、Meng)或直接或间接指向的象征。Chua死前遇见一只马来貘,若貘带走的应是噩梦,那他的死亡该如何解读?Meng遇见的马来貘则不是死亡的预示,而是新生降临的前兆。

此刻或许要回过头来谈谈我对《明天比昨天长久》的保留。我欣赏导演果断决绝地将电影劈成两半(至少在我的解读中,他是有意这样做的),但隐隐感觉他劈得不够彻底。电影的视角转换也稍嫌不够利索。如果说整部电影的轨迹是跟随着Meng的一段成长旅程的,这样的说法不够全面;如果说“昨天”当中,缓慢的死亡是属于父亲Chua的世界,“明天”当中,缓慢的新生是属于儿子Meng的世界,也不能够涵盖电影中的所有情节。因为事实上前半部分,既用Chua的视角去展示底层人民的生活,也以Meng的视角揭露校园霸凌的问题与成长的苦痛;然而在后半部分,只剩下Meng的视角,Chua的世界及它提出的所有问题,完全消失了。

明天

电影的后半部分发生在Meng被卷入黑帮问题、提早入伍之后。这个部分在台湾的森林取景,画面一改之前城市里钢骨水泥的灰暗,转为山清水秀的自然景色,并且在运镜的风格上营造一种自我寻找的空旷氛围。

从Meng与队友间的谈话,不难看出正在服兵役的他虽然得以逃脱在学校被霸凌的命运,但是来到军队这样的群体中,他依然难以融入并显得无所适从。然而队友Kishod的友善接近,以及Meng在遭遇突发状况后一次次选择照顾队友,使Meng到后来愈来愈清楚,自己是什么样的人、会做出什么样的选择,这样的自我认知形成了他的自信。

电影的最后一颗镜头,跟着Meng爬上树开始不断上仰,到Meng消失于画面中,镜头流转在树冠以及从树冠的间隙流泻出来的阳光,晃动到另一边着地的时候,Meng已然躺在草地皮上,熟睡着。这个长镜头缓慢,用尽所有需要的时间,就像Meng的成长过程一样,缓缓地,终于会走到平和的地方去。

封闭和内省的叙述世界

《明天比昨天长久》里女性角色的缺失,形成了一个相对封闭和内省的叙述世界。导演在一次问答环节中也表示自己想要探索的是男性的生命经验,因此塑造了这样的一个,你可以说是有些非现实的只有男人“存在”的世界。我并不反感这样的设定,甚至我觉得它呈现的效果是特殊、有些梦幻的——就像是,Meng和Kishod被小队留在山洞口不知多少天,这个情节设计也带有非现实,甚至诗意的色彩。但我的疑问是,为什么不将它执行得更加彻底呢?电影中唯二的女性角色,一是仅几次露面的长期住在养老院的Meng的奶奶,二是Kishod口中受疾病所苦的母亲——两个女性角色恰恰是让男人们感觉负担的牵挂与累赘,像是仅仅化身成了一个疾病的符号。

但我不想要全盘否定这些角色。至少当Meng的外婆第一次出现在电影中,使我印象深刻。场景是在养老院里,前一个镜头Meng看向前方,接着切到Meng看着的外婆——此刻正是我神游别开眼的时候,但眼角仍瞟到外婆身后一片刺眼的白。我记得当时受到的震撼,正想要定睛一看,画面却早已一闪而过,只留下我脑中的残影,使我反复回想。

《明天比昨天长久》中,还有一个比较特殊的说故事的方式。电影的两处用了非主要人物“告解式”的独白带出了两个故事:一个是缅甸的工人用缅甸语说起自己做的梦;一个是Kishod用淡米尔语说起自己的母亲。这必然打乱了叙述的节奏,但也营造了诗意的效果,并且使故事的支线丰富起来。尽管我觉得电影想说的太多,包括但不限于移工、黑工问题、底层生活、疾病与死亡、校园霸凌、黑帮、当兵经验……并且,因为没有现实主义电影那种拳拳到位的犀利批判而显得零碎、漫无目的…… 但或许,是我太追求利落严谨的叙述方式呢?或许,导演姚志卫想拍的电影,是带着温柔的、缅怀的语调,回首一些或共有的、或私密的成长经历?对于我所抛出的关于昨天与明天问题,这部电影无可无不可地回答:为什么时间不能是混沌的,为什么我们只该听见一个人物的声音?

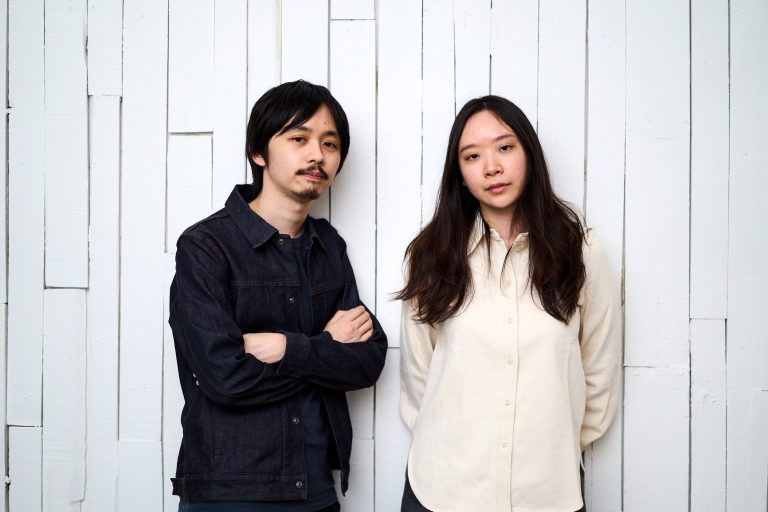

关于导演

今年41岁的姚志卫,2014年获颁新加坡青年艺术奖。他毕业于法国国立当代艺术研究院(Le Fresnoy),2010年参与金马电影学院。他的电影风格深受台湾新电影的影响,内容较多关注边缘群体,呈现鲜为人知的生命经验。他的短片《出门》(Outing, 2010)、《等待。家》(Waiting, 2010)与《夕阳之后》(After the Winter, 2013)分别在西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节(San Sebastian International Film Festival)、釜山影展(Busan International Film Festival)及坎城影展(Cannes Film Festival)放映。

关于作者

四腿,一只电影系毕业生,大胆地怀抱拍片的企图心,常常困扰自己的一个问题是:什么才算是新加坡电影?很多时候我们都被提醒,不要偏离本土,be local!才能展现真实,但“本土”又是什么?新加坡的地方环境、语言的混杂、多元种族的代表、新加坡人关心的议题?带着这个问题,开始看所谓的“新加坡电影”怎样的五花八门。